摘要:为什么网约车去做金融的想象空间有这么大?

导语:出行不赚钱,网约车们都开启了贷款生意,东南亚这两家也不例外

网约车永远不可能赚钱

“这是一个无形的困境,不能硬闯,只可智取。”

打车平台想要赚钱,除非用户都财富自由了,或疯了。

顺风车惨案风波还没有过去,国内滴滴又因为今年上半年亏损超过40亿人民币登上了话题榜。但是很多人不相信滴滴真的在乘客和司机身上花了那么多的钱,而且亏损也没有程维说的这么高,但是小罗盘对此表示一码归一码,做网约车很可能真不赚钱。

大如Uber,在刚刚过去的第二季度亏损了 8.91 亿美元,大量大量的资金花在了司机和乘客的补贴身上,这可不是币圈发糖果没有成本,都是一公里一公里烧出来的真金白银,Uber十年不到,烧去110多亿美元。

对于网约车的盈利模式,美国哥大商学院教授 Len Sherman 曾在福布斯解释过为什么 Uber 会无法盈利,而且从汽车租赁的历史经济学证明了Uber 的商业模式就决定了它无法盈利,他指出 Uber 虽然是想以更低的价格颠覆传统的出租车行业,但这不过是相当于让出租车行业重回无监管扩张时代,不顾后果的扩张就是给自己增加负担。

在这样的困境同时也发生在东南亚两家网约车小巨头——Grab和Go-Jek的身上,(这里补充一下两家最近报道出去的最新盈利情况,如果能找到的话)不过在有了前车之鉴的情况下,两家区域性巨头在一开始就将“饼”画的非常大,而最近的重点放在了金融上。

Grab和Go-Jek这一年做了什么?

参照这个图 做一个Grab在左边 Go-Jek在右边的图,按时间顺序,可以参考我们自己的新闻库,而且不需要在金融行业上面,可以列出从18年开始之后全部的布局,之后再Highlight出与金融相关的条目。

从上面可以看出,无论是拿了滴滴投资的Grab还是有Google照着的Go-Jek,都开始多方面尝试,各种布局。下面我们来看看两家前后脚

为什么是金融?

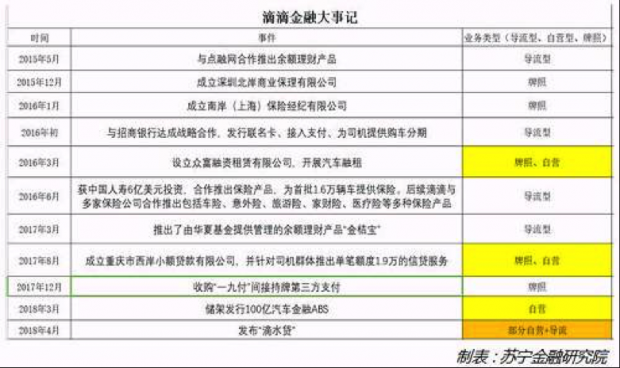

其实派兵金融业的事情,滴滴也在今年3月发了百亿汽车金融ABS和做了个“滴水贷”,可惜这些资讯早就被淹没在两起恶劣事故之间。然而不难看出,通过金融变现缓解出行主业的亏损重压,可能是滴滴必须走的一步棋招,而这步棋在互联网金融还没成型,也没有大范围爆雷事件发生的东南亚市场上,可能更加有意思。为什么?

1.说一说东南亚互金的机会

信息从这几个链接里面提取:

1. (Grab相关的)

2. (go-jek相关的)

3. 7点5度历史文章,有很多好的点。其他的直接google,信息也会有不少。

例如:

Only 27% of adults in Southeast Asia have a bank account, according to World Bank estimates, making it extremely difficult for banks to assess credit and risk ratings by analyzing traditional data points such as bank account details, income and spending habits, or existing debt. This in turn restricts consumer access to credit.

1. 网约车两位巨头的优势,先是共同的优势,再是各自的优势(我这边Highlight的是按照国内写滴滴的,找数据支持来改成东南亚两家的,各自的优势包括,Grab覆盖国家多,Go-Jek在最大市场做完闭环)

第一,流量优势。滴滴在流量方面具备较为坚实的基础,平台乘客规模超4.5亿,每日完成单量超2000万次,并且出行和购物、社交、用餐一样都是生活中高频次、刚需的应用场景,用户群体庞大稳定;注册司机5000万人,每年约有2000万人在滴滴平台获得收入,影响力不容小觑。

第二,场景优势。经过前期网约车混战,目前滴滴已是国内一家独大的网约车公司,不存在严重的分流问题。在打车及其延伸的购车、售后、维修、保养、租赁、保险、消费等场景中,都可以嵌入泛信贷业务。

第三,大数据风控优势。滴滴在出行场景下产生的都是具有较大参考价值的强相关信息。通过对乘客地址信息、出行习惯、消费习惯的分析,可以获得用户信用状况的评估,从而实现风险控制;通过对用户订单信息的记录,可以实现一定范围的征信。对司机的数据搜集则更为全面,不仅包括线上的信息核验、活体验证,还有线下的行为监控、服务评价、抽样调查等,因此滴滴在司机端金融业务上更有优势。

最后要给出一些针对东南亚这两家公司的建议,这里给的例子是滴滴的,务必修改成符合东南亚两家公司的现实情况。

1、滴滴金融生态根基有待夯实

滴滴虽然已经持有了相对完整的金融牌照体系,但在业务布局上却没有实现完整的生态闭环。其中,作为金融生态重要底层环节的支付业务目前还未见起色。支付作为开展其他金融业务的基础设施,能够有效串联起不同产品的流量和数据,并突破场景局限获得更大范围的用户行为痕迹,为后续征信、大数据分析、风控等提供坚实基础。滴滴至今未能开通自有的支付通道,导致其对整个金融生态的主导性偏弱,可能对其未来进一步发展形成一定的阻碍。

2、金融纯流量平台模式风口已过

互联网金融变现路径可分为纯流量平台模式和自营风控模式。前者模式轻、风险小、壁垒低、分润低;后者模式重、风险大、壁垒高、分润高。滴滴目前运作的金融产品中导流业务占比高,使得整体金融模式体量较轻。近来,由于互联网流量红利效应减弱,线上获客成本急剧上升,银行、保险、证券等流量购买方逐渐掌握线上流量开发渠道,单纯依靠流量变现的互金平台,发展日益困难。因此,滴滴想依靠保险、理财、信贷等业务的导流形成强壁垒和超额利润,这在线上流量成本居高不下的当下是不现实的。

3、汽车融资租赁业务的发展挑战

滴滴在汽车融资租赁业务上具有自成一体的生态优势,但同时也存在生态天花板——脱离合作企业或司机汽车租购的强相关场景,滴滴的汽车融资租赁产品将不具优势。目前滴滴对汽车租赁合作企业提供的融资租赁证券化服务以及对司机购车提供的融资租赁服务,均以汽车租赁债权为基础资产或担保,通过监测司机驾驶行为、实时用车情况、GPS定位追回等方式,实现了远高于普通融租平台的风控能力。然而,脱离了滴滴平台车主身份,转向普通个人汽车消费者群体时,滴滴上述优势将不复存在,这或许也是滴滴至今尚未针对乘客端推出融租服务的原因之一。

4、信用贷业务的发展挑战

信用贷业务存在两大潜在问题:

一是自有场景以出行为主,较为单一,相较阿里、苏宁、美团等泛零售巨头优势寥寥。更重要的是,在当前“强化消费场景,严控现金贷”的消费金融监管导向下,滴滴场景单一化的问题可能存在较大的合规压力。

二是大数据风控问题。滴滴的特殊场景对于司机端的信用贷风险控制特别有力,车辆信息审核、活体验证上岗,线下的驾驶监控、评价和调查体系,控制司机收入实现强效的贷后管理等特殊风控机制能发挥特效。

但在乘客端,目前滴滴场景内积累的出行数据金融或交易属性不强,与现金贷所需数据的关联度不足;出行、购车频次相对餐饮、社交等还是较低,数据的有效性仍有待提高。

滴滴金融,路在何方?

滴滴金融由于场景的局限性,不可能走出一条蚂蚁式的相对独立的泛金融生态之路,其只能是出行主业的助力、补充以及变现渠道。

因此,滴滴金融的战略定位必须明确,其只能锦上添花,而不可能是救命稻草。

当前局面,面对重燃战火的出行市场,滴滴可能需要暂时放下AI技术变现梦,集中精力来巩固和捍卫自己的出行霸主地位,特别是其重点布局的汽车金融可以是滴滴突破围剿的利器。

在战术层面,滴滴金融可能需要在以下几个方面“扎硬寨、打呆仗”:

一是激活第三方支付板块,建立独立的支付体系,完善金融基础设施,打好金融帝国最重要的数据基础。(这个好像只符合滴滴的,东南亚这两家都已经是东南亚有较强的支付工具,所以建议不提)

二是重点发展汽车融资租赁业务,在继续巩固生态内的司机汽车融租业务的基础上,探索面对乘客的汽车融资租赁产品。

三是完善滴水贷为代表的信用贷产品线。信用贷产品的利润客观,是金融变现的利器,虽然滴滴跟阿里、腾讯、苏宁、美团抢夺开源的C端客户和场景不现实,但是滴滴体系内5000万司机群体是巨大的金融宝藏(收入相对稳定,可被监控评估),为其提供利率合理、高效便捷的信用贷还是非常令人期待。

四是保险、理财等纯流量变现产品线可以继续保持节奏,做到“人有我有”即可,给司机全体和打车用户一个多元化的金融消费场景也不会增加太多营运成本,还有助于提升滴滴金融的品牌效应。

0

推荐

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号